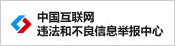

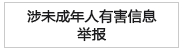

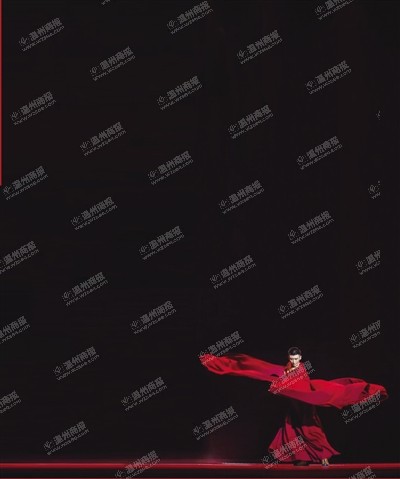

95后温州小伙以舞传情 诠释仓央嘉措传奇人生

温州网讯提到仓央嘉措,你最先想到的是什么?是“不负如来不负卿”的诗句,还是“第一最好不相见”的情歌……近日,展现西藏著名诗僧仓央嘉措传奇一生的大型舞剧《仓央嘉措》在北京民族剧院首演。该剧获得2015年度国家艺术基金最高资助,同时也是中央民族歌舞团建团六十余年来创排的首部舞剧。在剧中饰演青年仓央嘉措的,正是温州20岁小伙黄琛迪。

“这个小孩眼睛很干净,还没被名利和荣誉骚扰,有一股灵气。”国家一级导演、中央民族歌舞团团长、《仓央嘉措》总导演丁伟谈到选角时,给予了黄琛迪这样的评价。当时,他在接触过众多知名演员后,最终选择了仍在解放军艺术学院念书的黄琛迪,出演剧中戏份最重的青年仓央嘉措,最终黄琛迪淋漓尽致的表现,也获得了外界一致好评。

据了解,《仓央嘉措》整部舞剧共分为五幕,总时长159分钟,参与演出的舞蹈演员超过60人。其中,分别由14岁、17岁、20岁的三名优秀舞蹈演员,扮演不同时期的仓央嘉措。整部舞剧通过“打阿嘎”、囊玛舞、热巴舞等珍稀藏族传统舞蹈,配合音乐、服装、舞美等,展现了雪域高原人民的生活场面和藏族文化,以及主人公仓央嘉措对故乡、母亲的热爱,和对爱情的向往。

“中央民族歌舞团过去主要是演出歌舞晚会,传承少数民族的文化。第一次创排的这部舞剧,将成为中央民族歌舞团的代表作。”中央民族歌舞团演出处处长张超告诉本报记者,2015年12月27日—29日,《仓央嘉措》已成功完成首演,今年1月6日、7日将再次在北京民族剧院演出,随后计划前往甘肃、青海、宁夏等地巡演。

“第一次出演舞剧就能接到如此重要的角色,非常幸运,接下来还要继续排练和参加巡演。”来自温州鹿城的黄琛迪,在接受本报记者专访时表示,他从小开始学舞蹈,尽管擅长肢体表现,但此次接触舞剧,在半年排演的时间里才学会了怎样用舞蹈展现更细腻的情绪和感情,受益良多。未来希望有机会能够带《仓央嘉措》回家乡演出。

>>>对话黄琛迪

记:你是怎样获得这次演出机会的?

黄:现在想起来还觉得很意外,像一场梦一样,是自己以前完全没想到的。当时就是听说丁伟导演来我们学校选演员排舞剧,我们刘敏主任就把我推荐给了导演。在试排的时候,我想自己是学生,也没有多少舞台经验,觉得入选的机会很渺茫。当得知我入选还能出演男主角,我真的很开心,很激动。非常感谢丁伟导演的信任,给了我这次的机会。

记:在演出仓央嘉措前,你对人物本身了解吗?

黄:以前有听说过《仓央嘉措情歌》,只知道他是活佛,但对他的故事了解不多。这次接触角色后才知道,活佛并不是一个神,仓央嘉措是一个有血有肉有真实情感的人。他身份很特殊,经历非常传奇,心中又有大爱,所以心理活动非常复杂,人物也格外的生动形象。

记:是否有做一些功课,帮助自己理解这个角色?

黄:很感谢剧组带我们去藏区实地采风,与藏族同胞同吃同舞,很真切的体验了原生态民风民情,这一点帮我更好地构建了仓央嘉措的形象。后来我提出留下来在寺庙生活,也得到了丁导他们的认可。在甘肃的拉卜楞寺,我和一位喇嘛师傅一起生活了十多天,也走访了当地许多寺庙,在他们每天虔诚诵经的氛围下,我学着平静下来观照自己的内心想法。

记:这次参演舞剧,有什么收获,演出时是否有压力?

黄:《仓央嘉措》是我舞蹈路上亲历的第一部大型舞剧,这个角色是我学舞蹈以来第一次需要抛开自己,去寻求、融入另一个人的内心世界。特别感谢丁团长他们对我毫无保留的教导,他们对角色的细致分析、内在情愫的深刻理解,结合历史背景和舞蹈经验,都给了我很大启发。压力当然会有,虽然首演前的排练有半年时间,但我自己感觉还是有很多不足。有时候还不能够完全自如地将自己与角色紧密结合,希望在后面一次次的排练和巡演中,能加强自己对细节的把控。

记:今年7月就要毕业了,之后有什么打算?

黄:因为这一次有幸参与到《仓央嘉措》的演出中,得到了毕业后留在中央民族歌舞团继续工作的机会。作为温州人,我从小的偶像就是温州籍的著名舞蹈家山翀老师,我很佩服她对舞蹈的热衷,也希望自己能够像她一样,一直坚持在舞台上。

黄琛迪履历

1995年出生在温州鹿城,11岁就读浙江艺术学校,2012年考入解放军艺术学院舞蹈系。曾获得“第九届桃李杯舞蹈比赛”优秀表演奖,解放军艺术学院“第十三届红星杯舞蹈比赛”一等奖,多次获得解放军艺术学院年度一等奖学金和优秀学员。2015年7月被国家一级导演、中央民族歌舞团团长丁伟选中,出演中央民族歌舞团建团六十余年来首部舞剧《仓央嘉措》男主角。

>>>相关链接

仓央嘉措是谁?

仓央嘉措曾是六世达赖喇嘛,法名罗桑仁钦仓央嘉措,同时还是在西藏历史上最具代表的一位民歌诗人,其诗歌作品已在藏区家弦户诵300多年,深入人心,脍炎人口。拉萨藏文木刻版《仓央嘉措情歌》汇集了仓央嘉措约66首诗歌,如今已被译成20多种文字。

近几年,仓央嘉措的诗歌也成为微信、微博中刷屏的常客,网上一直流行一股“仓央嘉措”风。许多带有禅意或者出现西藏文化符号的诗句往往一股脑地称为仓央嘉措作品,但其中不少脍炙人口的句子都存在着误读。

像2011年电影《非诚勿扰2》中的诗歌“你见或不见我,情都在那里,不增不减……”,和情诗“那一世,我转山转水转佛塔,不为修来世,只为在途中与你相遇”这两句已证实并非仓央嘉措所做;《非诚勿扰2》片尾曲的歌词“第一最好不相见,如此便可不相恋……”则改编自仓央嘉措的一首诗歌,但歌词中除了第一与第二为藏学家、语言学家于道泉的译文外,第三至第十均为网友所作。

流传最广的仓央嘉措诗作则是“曾虑多情损梵行,入山又恐别倾城,世间安得双全法,不负如来不负卿”,实际上原诗中只有前两句的描述,后两句则是北大文学系毕业、曾任四川大学中文系教授的曾缄,根据于道泉的译文改写而成。