高士恒栖沧海曲——与永嘉盐场有关的六位名人

永嘉盐场不仅是温州最早的盐场,也是全国古代重要的盐场之一,对温州的经济、文化发展都产生过一定的影响。它漫长而又辉煌的历程,是温州古代盐业史的缩影。本期潘伟光先生将以六位历史文化名人为代表,追溯永嘉盐场的前世今生。

高士恒栖沧海曲

与永嘉盐场有关的六位名人

文 / 潘伟光

永嘉场盐业发展史上,笔者认为有六个代表性人物与其息息相关,或客籍或本籍,他们几乎构成了一部完整的永嘉场盐业史。从唐至清,他们分别是——

李谞

永嘉场地名源于永嘉盐场,它的史前史“太祖爷”乃为永嘉盐监,唐肃宗乾元元年(758)就开始设置,此时与永嘉盐场有关联的第一个人物就粉墨登场了,“唐宗室李谞为永嘉盐官,而吾郡始有盐”(光绪《永嘉县志》卷五《盐法》)。李谞他可能只是个事务官,不像同为宗室人物的永嘉郡守谢灵运留下了大量的山水诗而广为人知,所写的诗也广为传咏,如为永嘉场天柱寺东美人瀑附近的石室山写过诗,又有诗《游赤石进帆海》咏永嘉场天马山东南之山。不过,晚清丁立诚《永嘉三百咏》卷下有《永嘉场》诗,为李谞在盐业史上留下了一笔:“巡辑商可征,团灶海可煮,在越有朱馀,在唐有李谞”。

有趣的是这个年份也正是唐朝大臣、诗人、画家、鉴赏家顾况高中进士的次年,可见是个吉祥利市年。

顾况

顾况,字逋翁,苏州海盐县(今浙江省海盐县)。于至德二载(757年),登进士第。大历六年至九年(771—774年),任永嘉监盐官。据《唐才子传校笺·顾况》考,大历前期(769—770年),况尚在苏、湖一带,与李泌、柳浑、皎然、陆羽等一时俊杰交游,招为吴兴人丘司议之婿;大历中期(771—774年),在永嘉(今温州)操办盐务,"为江南某盐铁转运支使属吏",作有《仙游记》、《释祀篇》。贞元十七年(801年),顾况写下了著名的《嘉兴监记》,文曰:“天宝末,天下兵起。乾元初,上司凑议,宜以盐铁之职,总以社稷之臣,斡乎山海之利以富人也。淮海闽骆,其监十焉,嘉兴为首”,“大臣奉法,为事选人,拔其贤干,升于宪署,以官显光华之宠,趋其署者如好鸟之栖茂林。”此文正是他对曾仕江南某盐铁转运支使属吏,多年从事盐务阅历的总结。另外,他与白居易“居亦弗易”及与上阳宫女“红叶题诗”的传说故事,屡屡为后人称道不已,但那是题外话了,此处不再絮叨了。

话归正传,永嘉场先民本有煮海为盐之习惯,自从置盐场后,规模化生产随即开始。从此进入了“天下之赋,盐利居半”的新时代,永嘉场赶上了这列经济快速班车,加入了“世贸”组织,从此,在世世代代“面朝黄土背朝天”的农耕生活之外,另辟蹊径——“唐置十监,永嘉居一”,捞得了第一桶金。《新唐书·卷五十四·食货志》记载,唐置“嘉兴、海陵、盐城、新亭、临平、兰亭、永嘉、太昌、侯官、富都十监”。盐监是管理盐税、盐业的机构,长官称“监”。

特别指出的是唐朝后期,掌管盐政的常常是中央最高财政官员,宰相往往兼领盐铁使,并在地方设置盐场、盐监和巡院。盐监设在出盐乡,负责食盐的产销。

乾元年间,盐铁铸钱使第五琦初变盐法,实行官营专卖制,就山海井灶近利之地置监院,游民业盐者为亭户,免杂徭,盗鬻者论以法。

华镇

宋太宗太平兴国三年(978),吴越王纳土归宋,温州降级为军事州,辖永嘉、乐清、瑞安、平阳四县。朝廷置两浙路,设杭州、秀州、密鹦、永嘉四盐场,永嘉监易名永嘉场,这也是永嘉场得名之始。到了哲宗元祐元年(1085)五月,会稽(今浙江绍兴)人华镇始监温州永嘉盐场。华镇(1051—?),字安仁,号云溪居士。神宗元丰二年(1079)进士。著有《温州永嘉盐场颐轩记》《祭温州张判官文》《寄赠永嘉郑先生》《永嘉巡检张侍禁廨舍辟洞名黄石》《永嘉巡检厅奇竹并序》等诗文。其中,《温州永嘉盐场颐轩记》是永嘉盐场最早的文献之一。

王钲

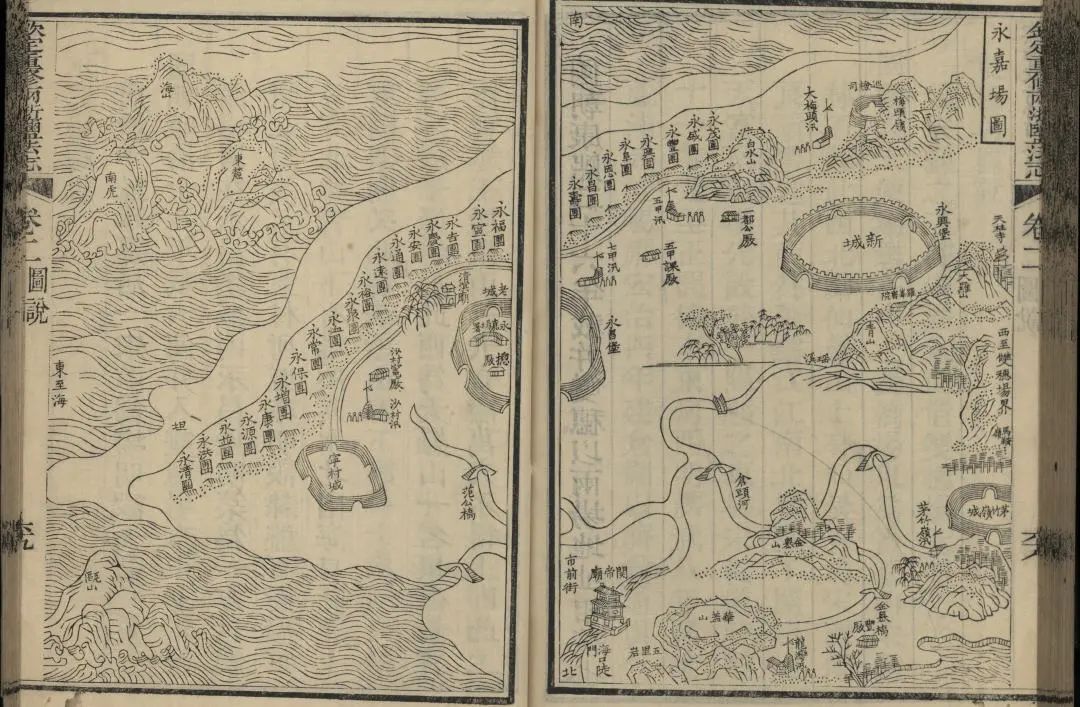

盐的利税,是历代官府的重要财政来源。到了明代,盐业的基层管理单位叫盐课司,大致说全国有156个,永嘉场就设有盐课司,位于永嘉场二都永兴堡内。盐课司通过灶户中的团灶组织,实施管制。据史载,永嘉场延袤数百里,场境东至海,西至茅竹岭30里,南至旧巡检司界,北至宁村所码道15里,“居氓麟比为灶”。那时那景可以从清代编修的《两浙盐法志》之永嘉场图看出些许来。

这里,应该提到一个人物——英桥王钲(1450-1536),他可是永嘉场盐业发展史上一个举足轻重的秤砣。鹿城姜准的《岐海琐谈》卷十五“盐箩王钲”条杜撰了王钲的传说——“甜瓜命”与“盐箩王”,原稿摘录如下:

溪桥王钲,少日贫贱,鬻盐糊口。曾同厮辈负盐渡茅竹岭。见有日者推命,同群厮叩之。日者打发其众,独约王以诘朝来取。如期而往,谓曰:“汝命超众,吾故另谈。若年迈四旬,不胜富贵,世之所称'甜瓜命’者,以其愈老愈香也。”王酬以钱,日者却云:“吾验吾术,实非有所利耳。果逾强年,二子联登甲科,以仲子贵,赐封通政,日之言验矣。晚岁乘舟入城,贩盐厮者群附其舟,至无容足,移坐于盐箩之上。每每如此,绝无所厌。人因称为“盐箩王”云。

其实,不难看出,这些街头巷尾的小道消息或传闻,不过是乡人的饭后谈资。真正厉害的是他对盐业发展的建言献策,如折银折色的主张,一下子激发了盐户的生产积极性,也盘活了整个永嘉场盐业经济。积善积德,必有后福,他的长子王澈次子王激联登甲科,三子王沛不仅是善府良医,而且是抗倭英雄,明史榜上有传,朝廷赐封地方建祠。他的两个孙子叔果叔杲兄弟进士,誉为“东嘉双璧”。

王瓒

明代是永嘉盐场进入发展的高峰时期,各地盐商纷至沓来,促进一地的经济教育文化繁荣,催生了独特的永嘉场文化,成为温州历史上分辨度极高的一道文化风景线。这里的人物济济,英桥王叔杲、沙城项乔,还有后来的王锡琯都反复说过,听着自豪感顿生,地灵人杰,古人先贤诚不余欺也。这里一笔带过,惟王瓒(1462-1524)不得不详谈之,因其与永嘉场盐业也有一段因缘。

鹿城姜准的《岐海琐谈》卷十四记载了“王瓒发迹根由”的小历史,说王瓒少贱,曾一度以贩盐为业。当然,英雄不问出身,刘备还操贩草鞋的买卖。值夜寒,泊舟于南仙应氏船傍。岸积稻秸,王取之熬燎以暖其体,积因而倾。主人遂梦所积稻秸,为龙所坏。蚤往验之,果如所梦。而贩鹾之舟停泊犹在,即诘积秸为谁所倾,莫敢承应。固诘再三,始知为二都水潭王氏子。主人见其秀颖超凡,留之归家,许妻以女,辟馆延师,俾习公交车业……后登弘治乙卯(1495年)经元,丙辰(1496年)榜眼,历官司成、少宗伯。

苟富贵,莫相忘!古往今来几人能做到?但王瓒确确实实做得很好。他丝毫没有官架子,始终保持礼以下士的本色初心,“每归乡必设席邀其邻曲款洽”,而且,酒至半酣之时,还亲执酒杯“逐席劝饮,且相慰劳”。

万般皆下品,惟有读书高,只不过王瓒的文才、官位、人品完完全全遮蔽了他的小历史罢了。

众所周知,王瓒纯粹是文官一个,曾撰写过弘治《温州府志》,给乡邦留下一段不可磨灭的地方文献,功莫大焉。而且他还是一个神奇的存在,自带流量,身上散发着“芙蓉花开”的光芒和香气。同时,因其在弘治九年(1496)高中进士名列榜眼,永嘉场乡人誉称“榜眼王”,他开永嘉场科举先声,是永嘉场科举的翘楚,所以历代以来成为永嘉场举子们心目中的偶像。从此,茅竹岭这条贩盐的必经通道成了永嘉场士子们上京赶考的通天之路,王瓒修建的茅川精舍也成了一个科举高中的地标所在。以致后来,咫尺之近的张璁受之鼓舞和刺激,屡败屡考绝不气馁,一连考了七次,坚持了二十一年,终于拨开云雾见青天,而且步步为营,一年一个台阶,直至嘉靖内阁首辅,不负平生所学,大长了永嘉场人的志气,书写屌丝逆袭的永嘉场样版。

程云骥

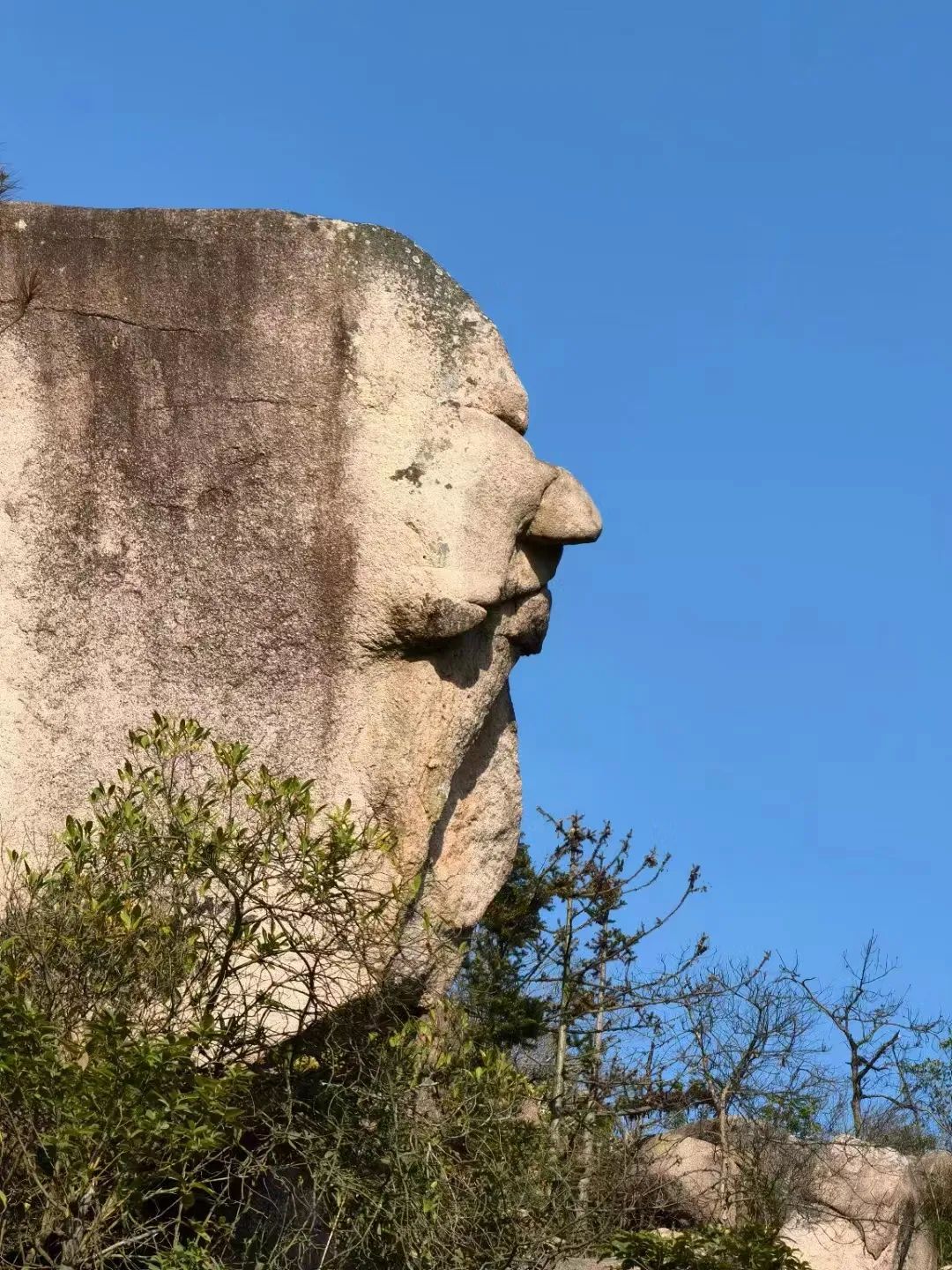

清督办军务、浙江巡抚左宗棠曾评价永嘉场之盐说,其色白味甘,场坦联络,稽查亦易。故其位于二都老城的盐课司署向就设有“永嘉场盐大使”一职专办盐务。据光绪《永嘉县志》卷五贡赋志载,永嘉场盐大使:康熙二十二年,裁。雍正六年,复设。原系未入流人员。复设后,系正八品以上人员。而最后一任乃是江苏溧阳人程云骥,监生,光绪元年任。只因他卸任离开永嘉场时说了一句掏心窝的话——“高士恒栖沧海曲,好山多在永嘉场”。永嘉场人视为肺腑当作知己,“渔盐兼利,海山钟秀”的永嘉场终于得到了大家的一致认可,形成共识了。

总上所述,前三人李谞、顾况、华镇是永嘉场盐业发展的宏观调控者,而后三人王钲、王瓒、程云骥则是具体执行者,是身体力行亲力亲为为永嘉场盐业做出贡献的人。如果说,王钲以他超人的经营能力,实现了“富而思贵”的理想,那么王瓒以他的刻苦努力,实现了贩盐向科举的转型升级,最后的程云骥则是给永嘉场划上了一个既美丽又令人惊叹的休止符。