我永嘉场的那些盟兄弟

好年月,旧时光。自由自在的少年时期,那种纯净真挚的情感总是让人无尽怀念,没有功利性的目的,只有彼此坦诚相待、亲密无间的温暖情谊。生活的意义就在于这般流淌其中的脉脉温情吧。曾经走过的路无法折返,但那些时光却永远不会消弭,那昔日的友人,那不能重来的少年,随着年岁的增长愈发清晰、回味隽永。

我永嘉场的那些盟兄弟

文 / 冯建勇

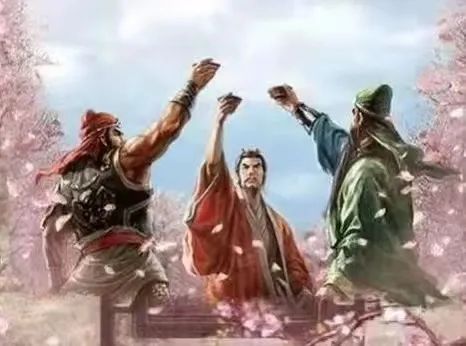

三月江南,桃花开正盛,刘关张三人祭拜天地,结为兄弟,此后生死相随,齐心协力恢复汉室江山。读完一本《水浒》无非一个“义”字,如林冲和鲁智深,或武松和施恩,歃血为盟,发誓有福同享有难同当,他们为朋友两肋插刀赴汤蹈火在所不辞的豪气也让人赞叹不已。读书期间,先羡慕钟子期和伯牙——高山流水,知音难求;后崇拜先秦之士人,感慨一句“士为知己者死”,荆轲毅然赴秦,易水边,寒风萧萧,壮士一去不复返,想起高渐离击筑高歌时炽热的眼睛,就觉得有友如此,此生无憾。

成语形容兄弟结拜为“义结金兰”,比喻清新美妙,金则坚韧,兰则香郁,寓意友情坚固契合,思味良久,就想起了《请回答1988》的惠化洞青春五友,想起了我永嘉场的那些盟兄弟。

少时故乡同姓聚居,围成一村,流水弯弯,农田之间阡陌交通,石桥勾连,人家三三两两,处处可闻稻香,可听蛙鸣。一条下垟街勾兑着新奇的生活,晚上到范公桥的电影院去蹭电影,归来做梦到天亮;白天在井头奶奶家看大人们打牌,阳光从天井投入,有明媚的眩晕感。常见有人结婚,行郎们用扁担抬着被子柜子等嫁妆,一路浩浩荡荡甚是热闹,新娘子落在最后,一行八个女人结伴而来,问妈:是啥人?道是盟姊妹。有盟姊妹,就有盟兄弟。爷爷有盟兄弟,是至交好友,困难时要相互救济;爸爸有盟兄弟,常来家里喝酒聊天,农忙期间,更是割稻插秧相帮。隔壁阿发结婚,酒席摆满了堂头,盟兄弟聚坐上桌,叫阿薇婶敬酒,一个一个轮流起哄闹酒,小孩看得好笑好玩。若是谁家老人过世,盟兄弟更是第一时间赶至,白天帮忙,晚上守夜,以尽子侄之义。

念着“盟兄弟”三字长大,到了三十左右,才知道“盟”字的写法;“结盟”,“盟约”,也是寓意“内心相许,不死不休”。但在最初,找盟兄弟有个搞怪的名字,叫“吃班”。吃班,顾名思义就是以吃来结缘,有点像酒肉朋友;也许艰苦的岁月里,大家以同吃同喝来确认朋友要有福同享,要一起寻找快乐。少年八岁左右,读书伊始,同学邻居投缘者,看个顺眼,搭伙八人就轻易结为盟兄弟。最初是在晓东家吗?就买了些瓜子水果,围成一桌,吃完就是盟兄弟了;后来,少往来,或许是中间某人闹了矛盾,居然散伙,真是年少玩笑,现在想来居然记不起最初的几个人了。

纪兴门上有颗大榕树,对面就是我的永乐小学,一个年级四个班,七村、八村、九村、方宅的孩子各自聚集在一个班,九村的孩子在三班。人生神奇,从此和三有莫名缘分,高中三班,大学九三,瓯中任三班班主任,后来经常教学十三班。年少怕寂寞,读书也要结伴同行,水潭垟的晓东、阿聚和我来到井头昌平家,彼时阿乐哥倚着木柱压腿,眉眼微笑,真是此生难忘的表情;他妈和我同姓,行辈我应该叫她阿姨。新尧家在下垟街,一溜三四间房,三个姐姐卖布卖衣服,他爸和我外婆是堂兄妹,我该叫他舅舅。等来街头的伯雄和园田浃的建新,七人一起上学去,儿童年少无猜,朝夕相处,友情日益增长;读书小学三年级,八村的阿青从永兴小学转学而来,不知谁一提结盟的想法,皆欣然同意。“情不知所起”,真的忘了最初为何会走在一起,但一往而情深,从此八个人被“兄弟”两字锁定了一生。

第一次似乎在晓东家吃班,父母们知晓也欢喜,就买了鱼肉蔬菜在家里烧了满满一桌,四方桌坐好,也喝些饮料,吃完回家,从此即为兄弟。后来按年龄排位,阿聚最大,第二年轮到他家,老屋二楼抬空,一张楼梯搁在墙边,烧好的菜就端着爬梯而上,这是唯一的印象了;然后是昌平家,新尧家,依次轮流,直至无穷。

晓东住我家前头,他爸是下垟街有名的医生,小儿生病一副药下来基本可治愈,附近所有孩子的屁股都被他的针狠狠扎过,一闻其名,哭者可止。其实他最爱开玩笑,带着一副黑框眼镜始终微笑,有空就坐在店里下象棋,年纪大了,就种种花,人事逸闻无所不知,堪称范公桥百晓。晓东和我莫逆,很多时间都倒在一起,两个人坐在床头可以聊半天,只是记不住当初究竟说了什么。伯雄爸爸是老师,教语文还会弹钢琴,对学生严格,对我们亲热;伯雄有点顽劣,说话海聊胡扯的脾性到现在一直没变,某日应是去女生那里献殷勤,也许忘了作业,被阿叔脱光吊在楼梯下痛打,据说竹丝鞭抽破了皮,抹了盐卤,其惨叫响彻整个九村,同学们看得热闹,第二天纷纷去问其滋味如何,尴尬的表情已经忘记,而阿叔也已离开我们很多年了。有作业,就去阿青家,他爸爸似乎教过我们数学,高个子,始终微笑,和蔼得很。有张桌子宽大,围坐一圈还成立了学习小组,像模像样的作业,不懂的题目也询问帮助,只是究竟懂了多少,谁管呢。我家阿爸说,考试不及格,把我赶出家门;可是我总是能够考到六七十,作业笔走龙蛇,字迹潦草,只图一个飞快的速度。在阿青家的庭院中学会了羽毛球,那么多的时光,还记得太阳从瓦背上垂下,屋檐头的蔓草在风里晃动,其他的都在慢慢淡忘。

年少的光阴真是漫长缓慢,只是同学日夜厮守从来不觉得厌烦。夏日就等着阳光掠过三点的围墙阴影,一起跑去河里游泳,或从桥上跳水,或在岸边摸螺蛳。周末就到田里抓老鼠,跑过田埂的背影如风;有次和阿聚去挖泥鳅,稻田里翻土就有,背着满满一箩筐泥鳅回来,夕阳落在大罗山后,炊烟袅袅,画面温馨如诗。偶尔还结伴到寺前街,路过大塘,取道衙前田间小路,过沧头下,有桥有榕树有冯氏祠堂,弯入小巷到南桥头渡口到寺前街。清贫的时代,一切寂寞被冲刷无痕,只有童真如井头明月高悬,无尽的时光在回忆里,总有一片青草随风起伏,让无知的心在黑夜里经受永久的慰藉。

五年读罢小升初,我们班考上29人,其余人或复读,或学手艺,或有女生早早就嫁人。告别张洪老师,语文课堂,忘不了黑板上工整好看的粉笔字,更忘不了他生气时鼓起的颧骨。再见了纪兴门和大榕树,外公的白玉窑就在对岸,忘不了他的笑,和他举我过头顶的情景。初中在六村,我只和阿青同在七班,晓东在五班,建新在三班,伯雄到永中了吗?昌平、新尧和庆聚在哪个班我记不起来,好像教数学的明岳老师是他们的班主任。我们好像在新的班级各自找到了新的同学和朋友,见面的机会越来越少;慢慢地,慢慢地,我们就长大了:新尧和家人去办厂了,伯雄参军复员后去街道工作,建新考入武汉某体育学校成为一名公安民警,昌平学了手艺到合肥开店,庆聚去俄罗斯经商当老板,阿青、晓东和我读了大学。大学的某一天,家里来信说昌平要结婚,脑海里浮现了当年阿发叔结婚的情形,平生第一次发觉自己不再是小孩,而是大人了。后来我们结婚,我们有了孩子。最后一次在永强相聚,应是庆聚的爸爸过世了,大家没有去守夜,趁人到齐,一起去永中喝了几杯酒。从此,似乎是各自海角天涯,一年里也无法凑到一起;多年未聚,偶然遇见一眼,轻易地看出彼此的苍老,总给人恍若隔世之感。

去年,昌平的爸爸走了,而我家阿爸离开我也近八年了,人事凋零,有条路无法逆转,但幸亏还有回忆——拥挤的人群中,年少时的脸孔和微笑依然清晰——时光神奇,可以造就一种不动声色的沉稳。就写一篇文章吧,顺着文字回溯,一路遇上的风景散淡而寂寞,一切面目全非,却又似曾相识;旧时的朋友尚可一见如故,或是“朱梅”,或是“鲁智深”,儿时小名一一念起,让人动弹不得。回忆席卷,荒凉中总有叩击心灵的力量,也许是我们在最纯真的年龄里,向彼此交出了最好的自己吧。

好了,不说了,余日漫长,就让我们继续念想吧。