普门村“阁老第”考实

龙湾区普门村是明嘉靖内阁首辅张璁故里,是张璁出生成长、思想形成的地方,对张璁研究有着重要价值与意义。普门之名始于南宋,据《普门张氏家乘》,张氏一世祖名憼,南宋时自福建浦田普门迁居东嘉之永嘉场三都,建普门堂以纪不忘,故以名村。2017年,普门整村列入城中村改建工程,全村拆迁。为了传承乡邦文脉,保留一抹文化记忆,本文试对张璁旧居“阁老第”的位置、形制与变迁作一番寻绎,以求质于方家。而其生平、事功、影响、贡献、评价,俱不在本文叙述范围。

▲近处为拆迁前的普门村

文/孙建胜

明乡贤王叔杲曾说:“温之龙自括西驶,至海而尽,为永嘉场……来龙叠嶂,从西南降,势悉为石冈,散气铺阳而聚于二三都之间,又适当海之弓,故温之显仕巨室多产兹土。”1普门村,明清时属永嘉县华盖乡三都,南临二都英桥永昌堡(今永中街道新城村),二都、三都两地是永嘉场(永嘉一都至五都下半都)地域的中干之区,地理位置毓秀,自古人文鼎盛。

普门村“负山濒海,天马耸其南,黄石峙其北。大度弹子,雄压西垣。沙城宁墉,袤障东海。三河中绕,沧湖后缠,诚一方奥区也”2。所谓三河,自东至西依次为南北向的下洋大河、中河、上河。沧湖东西向汇下洋河交中河、上河,沧湖以在三河的北面又名北湖,又以张璁而名太师湖。下洋河经沧湖汇中河而成之地,名下沙,又名下垟田(厦垟田);中河经沧湖汇上河而成之地,名中沙。地灵人杰,历来张族“名公巨卿,罔不发祥于此”3。

01

阁老第位置考

阁老第,即张璁旧居,是后人对张璁尊称而名,始见于清张铭《普门张氏闻知录》4。普门村西靠大罗山东濒东海,是台风、海溢、山洪等自然灾害多发区。又永嘉场产盐,是国家重赋区,地方富饶,历来是倭贼觊觎掠夺之地。尤其是清初沿海迁界,永嘉场全境废弃九年时间。历经自然人为灾难后,清中期时阁老第已变为遗址。故至今即令是普门张氏族人,亦不知张璁阁老第的具体位置。本节试从现存可查阅的文献史料及村中老成的口述,稍作粗浅考定。

据《普门张氏闻知录》卷四《古迹?余迹附录》载:“阁老第,在五宅汫南。”

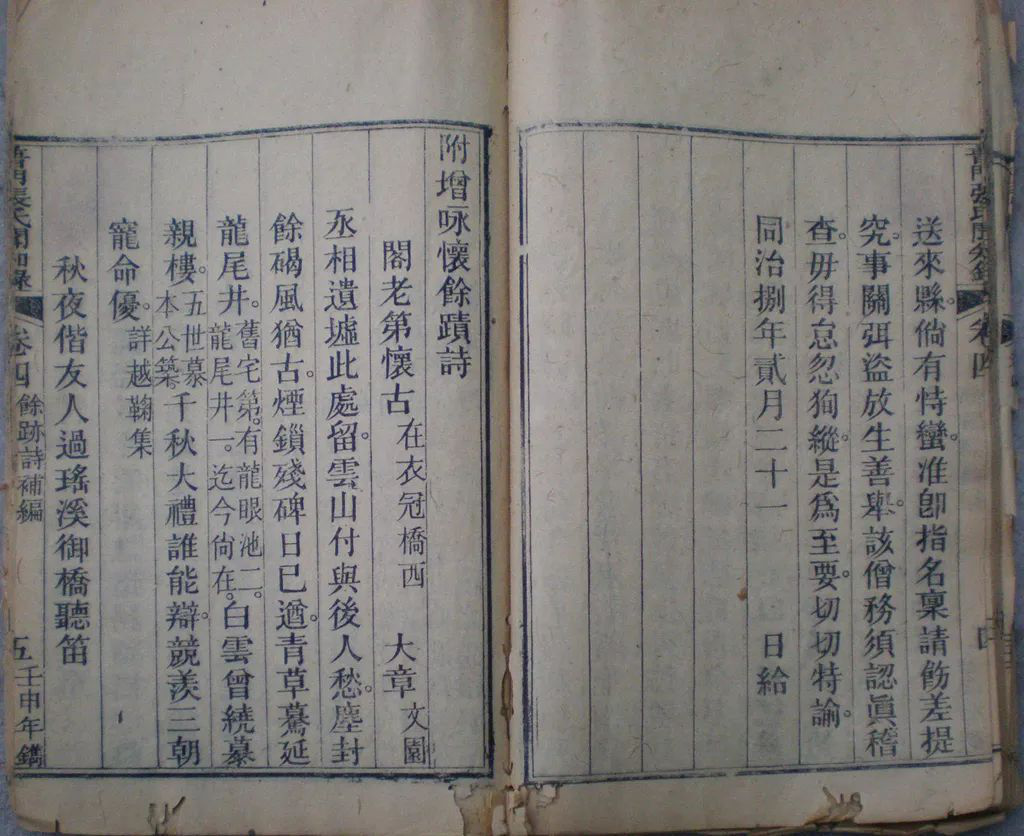

▲咏怀余迹诗

五宅汫(汫,又作“丼”“凼”)在普门村中沙正中,面积约近两亩大小,实为中沙点睛之笔,一村风水之所系。五宅汫有河自东通汇中河,尽处有集贤桥东西跨于中河,过桥即张氏宗祠,今所谓张璁祖祠是也。又同书卷四《附增咏怀余迹诗》收录有张大章5《阁老第怀古》诗,其诗题小字注云:阁老第“在衣冠桥西”。衣冠桥,即“漪观桥”温州方言谐音,在中河集贤桥南二百余米处,今尚存,为龙湾区文物保护点。可以推定,阁老第遗址大范围在五宅汫南、漪观桥西,即今龙湾区职业技术学校。

▲集贤桥

《普门张氏闻知录》卷二《祠祀》:“五派小宗祠,在阁老第东岸,祀四世祖梅庵公。”五派小宗祠,原址在今龙湾区永中第二小学教学楼。此与民国二十五年(1936)十月永嘉县第二区普门乡地形坵图6所标记合。1984年冬,龙湾区永中第二小学占用五派小宗祠1.78亩面积建为校舍。后经有关部门协调,2005年以五宅汫老人文化活动场所之名,迁建于张氏宗祠后偏东地方。今永中第二小学教学楼对岸,即龙湾区职业技术学校匠行楼第二幢处。

复查《普门张氏闻知录》,其卷四《古迹?余迹附录》载:“龙眼池,在阁老第,一东一西,泉清且洌,宜酿酒,久旱不竭。今东池稍淤塞矣。”卷四《古迹?余迹补编》:“龙尾井,在阁老第龙眼池北。”张大章在《阁老第怀古》中赋有“青草蓦延龙尾井”句,其下有小字注云:“旧宅第有龙眼池二、龙尾井一。”阁老第内原有一东一西两个龙眼池,及北边的龙尾井。张铭《普门张氏闻知录》撰于清道光二十六年(1846),道光间东龙眼池已经开始淤塞。只要确定东西龙眼池与龙尾井的位置,阁老第的具体位置就基本认定。

为此专访普门村的老成。张体顺,1936年出生,少年时期即居住在漪观桥西地方;张学郎,1940年出生,为张氏族长。张体顺先生指定,今龙湾区职业技术学校匠行楼第二幢与第三幢之间所遗留的六角井,即为龙尾井。龙眼池在今校友楼处,东池离中河约二十余米,已被校友楼所覆盖。西池距东池约十几米,今已填塞为操场。两池西大东小。张体顺先生又说,这片地方原称阁老坦,少年时为火烧基,里面辟为菜园,存东北西三面围墙。据祖辈相传为张氏四派四宅大屋,创于四世、五世祖。西边原有小河南北汇五宅汫。张学郎先生回忆,少年时每逢干旱,全村均至龙眼池挑水,尤其西池之水澄清,制酒不酸。

因张体顺先生所指定龙尾井今尚存,其六角井沿为水泥所制。为此又拜询1938年出生原永强中学副校长王锷先生,王先生云此井自创建学校时即为原井,一直保存,中途未经修整。因是水泥所建井沿,故推测在中华人民共和国初期龙尾井已经重修。

诸先生的回忆,对阁老第位置的确定极是宝贵。张体顺先生所说的龙眼池西大东小,因张铭于清道光间所记东龙眼池已稍有淤塞,至张先生所见经百余年时间的淤积,遂比西池小。又说龙尾井在龙眼池北,均与《普门张氏闻知录》所载合。而张学郎先生所述的龙眼池干旱不涸,制酒不酸,更是与张铭所纪吻合。至此,可以确定,张璁“阁老第”的位置即在今龙湾区职业技术学校校友楼、匠行楼第三幢、第二幢处,而今整个龙湾区职业技术学校四幢教学楼及小半操场应该都是“阁老第”(含伯叔祖居)范围。

02

阁老第形制与变迁

张璁阁老第大致位置已予确定,而其具体形制,盖因年代久远则无从得知。本章姑为梳理一二。

张璁祖父名张敏(栻庵),年三十五卒于正统三年(1438),遗三子:阜、昪、积。其仲子张昪(1427—1509),字存彩,号守庵,即张璁父。博通经史,有高尚心。生平力学以古人自期,正德初诏赐冠带而不受。时任刑部郎中刑珣,评其行略为率真、崇俭、秉公、励行、亢宗、淑后、睦族、恤邻。三子张积(1431—1504),字存德,号慕本。曾长区税,摄鹾政。在普门筑义庄、辟义井,创叙乐园、枕善居,建横塘桥、游熙桥、槎渿桥,重建乾元寺;在瑶溪建先得桥、观澜桥、御桥、瑞安桥;又建永嘉学宫、滨海堤塘。弘治五年(1492),献粟七百石备赈,又输万金于官,恩授冠带义官。为一乡大善士。

《普门张氏闻知录》卷四《古迹》载:“慕亲楼,在阁老第。”此楼为张积所建,取“慕亲”原因,张璁在《季叔慕本公墓志铭》7中曾为解释:张积幼年“失怙恃,扁所居为慕本,示终慕意”。又《普门张氏闻知录》卷二《祠祀》载:“守素公祠,在阁老第。四派拙房小宗。”守素为张阜的长子张瑞(1448—1535,字秉安)之号。可以推知,张阜、张昪、张积三兄弟应该生活在同一个范围内,推测为先世所遗的祖居,应该是几进的房子。张体顺先生所说的为“张氏四派四宅大屋”“创于四世、五世祖”,当是祖辈的口传,颇为可信。

张璁曾在《诰封一品夫人蔡氏墓志》8中云:“余六殿礼闱,家食二十余年,守先人敝庐三五间,薄田三十亩。”在《长儿中书逊志墓志》9亦云:“辛卯(嘉靖十年)七月,再锡命南归,祖庐三五间莫蔽风雨。”张璁旧居“阁老第”约有五间,这在正德九年(1514)张璁四十岁时修葺故庐时所赋《修水槛有感先君》10得到印证,其诗有句云:“诗礼庭空伤阒寂,五间水槛亦低垂。”所说的水槛,或因其所居的东北西三面环中河、五宅丼河、未名河(张体顺所忆),又或因其所居依临龙眼池、龙尾井故谓。

明七甲项乔曾说:“予十七岁在张罗峰家读书,其家一处住三五百人,俱戴毡帽,只有张某一个戴纻丝帽,众便指其浇浮。”11项乔(1493—1552)十七岁为正德四年(1509),此年张璁三十五岁,是第四次至礼部考试罢归的第二年。七月十三日,其父守庵卒;八月十八日,其季兄雪崖卒。实为多事之秋。

据项乔所纪,张璁家可以容纳居住三五百人,可以想见其居第之大。因其文中有“其家一处”,则可知是分居在整个家族祖居中。据记载,张积“阖庐千有余指,处之整暇有序,各食其力”12,可居住千余人房子,该有多大。而在阁老第南,原有“父子中书坊”,“为松泉公郡、东白公承明立”13。张郡(1489—1566,号松泉)、张承明(1514—1592,号东白)是张璩之子及孙。则张璁的三位兄长(璩、瑚、珫)及后人亦应居在其内。故推定今整个龙湾区职业技术学校四幢教学楼及小半操场俱是“阁老第”(含伯叔祖居)范围,就可以成立。

张璁于正德十三年(1518)四十四岁至瑶溪建罗峰书院授徒讲学后,就没有来普门居住。其旧居是给人居住或空置,因缺文献记载,不得而知。嘉靖三十七年(1558),倭寇掠侵永嘉场,位于普门堂东张氏大宗祠被毁,阁老第应该亦有被毁坏。清顺治十八年(1661)沿海迁界,全永嘉场迁徙至离海三十里的内地,大罗之东遂捐为废土。至康熙九年(1670),允许陆续展界归里。九年时间的荒废,阁老第当毁圮不堪。嘉庆元年(1796),阁老第内的守素公祠又坏于飓风14。

▲龙尾井

其后张大章来访时阁老第已成废墟,唯存二龙眼池与一龙尾井,曾发出“丞相遗墟此处留,云山付与后人愁”15的感叹!至道光间,张铭辑《普门张氏闻知录》时,其东龙眼池已经稍淤塞。逮至民国时,阁老第旧址易为张阿善、张士连家与田16。1956年秋,永强中学创建,阁老第旧址被学校征用。2017年8月,永强中学新校舍落成,龙湾区职业技术学校迁入。

03

阁老第是张璁思想形成的重要之所

明成化十一年(1475)十一月三十日,张璁出生于普门“阁老第”。其父张昪四十九岁,生母谢氏四十二岁。老来得子,又加上难产,父母本想弃去不养。幸得张璁长兄嫂北门季氏抚育之,后又得大姐(英桥王钲妻)抚爱,与两外甥王澈(长璁二岁)、王激(少璁一岁)同学业,而得以成长。

张璁幼年生活在长辈皆从善的环境中。伯父张阜,正统间曾输粟,旌表义士,荣荷冠带。其父“敦本收族,恩意真切”“往来里党姻友,不为缛礼,皆存爱敬之实。下逮乡人之卑贱者,亦加委悉。贫者则随分以周恤之”“其有不平,领先君片言即折”,时永嘉县令文林“礼为耆老,事多访决”17,为一乡士绅,受人尊敬。季叔张积,更是善绩累累,其勤劳俭朴、急公仗义的作风,为乡闾所称誉。在这样的环境中成长,加上普门中沙灵秀地域浸润,无疑对张璁的影响非常大。

故史载其十三岁即题诗以卧龙自许,就不难理解。

其后虽随处求学,如从李阶受举子业于五都湖滨邵怀贤家,及读书于郡庠、郡城开元寺僧舍等,普门中沙三面环水的家无疑是张璁心灵的依托。弘治十年(1497)二十三岁与温州郡城八仙楼蔡氏结婚,次年八月膺乡荐,开启了七次至京师应礼部考试不第的经历。如果说七次考试对张璁的心身打击巨大,勿宁说在多次的磨练中,形成其刚明果敢、不避嫌怨的性格。

正德元年(1506)三月,张璁与堂兄张珊(积子)在五都山堂访得先祖张憼之墓,断为一世祖。秋,初修张氏族谱,并自为序。在序中针对当时宗族缺失古道,“有窃冒以自附者,有支庶之夺嫡者,有嫡媵之混同者,有卑犯尊讳及少长之不自知者,有遗忘先行及祭祀之不能用诚者”,提出“溯源本以黜其窃冒,图宗支以明嫡庶,分妻妾以严其嫡媵,正名讳所以别尊卑,列行第所以次少长,纪什作以示无泯祖父之善行,识祠墓以谨岁时无忒于享祀。使必各止其所,各进其道,则庶乎有序不乖”18。读此序可知,张璁已深谙礼学。

在普门家居间,张璁勤苦攻读,自谓:“四书本经,我俱读之千遍。”19其用功类如此。据项乔回忆,张璁“其居家也,未尝与人酣饮博弈,未尝接授亲宾看席,未尝作戏宴客。其居丧也,未尝设酒果饮筵宾,且亦不作佛事。其教子弟也,以师道自尊,不亵狎。其累试不第也,惟反己自修,杜门著书而已”20,养成“赋性正直,光明作事,轰轰烈烈”的性格。尤其是正德间,至南京拜晤鸿胪寺卿王阳明,更对其思想产生深远的影响。

张璁自成化十一年(1475)出生,至正德十三年(1518)建书院于瑶溪止,在普门“阁老第”居住四十三年,占其人生的三分之二时间。永嘉场移民坚毅开拓的性格,执直俭朴的德操,淳朴敦厚的乡风,他自少耳濡目染,深植于心。而深厚学识修养,特别是对礼学融汇贯通的积累,使他在入仕后的“大礼议”政治斗争中,游刃有余地发挥学术优势。所以,说普门是张璁一生中及其重要的地方,实一点不为过。而居普门“阁老第”这段时期,至今还是张璁研究的空白。

一个地域如果割断历史,失却记忆,没有历史人文精神的传承,是很难塑造高品位文化灵魂的。只有历史才能延续地域的生命,谨以此文对已经消亡的张璁故里普门村的追思,希冀当事者在重建时能引起重视。

1.明王叔杲《永昌堡地图说》。温州文献丛书《王叔杲集》第386页,(明)王叔杲撰,张宪文校注,2005年10月上海社会科学院出版社。

2.3.嘉庆《普门张氏家乘?宅里考》。《普门张氏文献综录》第167页,张侃、张卫中辑注,2011年10月中国文史出版社。

4.《普门张氏闻知录》六卷,(清)张铭辑。温州市图书馆藏有清道光二十七年(1847)刻本二冊。

5.张大章(1776—1820),字夔典,号文园,别号南堤,普门张氏二派十五世。邑庠生。

6.此图藏温州市档案馆,编号:J249-8-1725。

7.温州文献丛书《张璁集》第454页,(明)张璁撰,张宪文校注,2003年4月上海社会科学院出版社。

8.温州文献丛书《张璁集》第448页。

9.温州文献丛书《张璁集》第450页。

10.温州文献丛书《张璁集》第252页。

11.明项乔《瓯东私录》卷六。《张璁集》第511页引录。

12.张璁《季叔慕本公墓志铭》。

13.清张铭《普门张氏闻知录》卷一《坊表》。

14.清张铭《普门张氏闻知录》卷二《祠祀?守素公祠》。

15.清张大章《阁老第怀古》。

16.见民国二十五年(1936)十月永嘉县第二区普门乡地形坵图。

17.以上俱见张璁《先考守庵府君墓志》,温州文献丛书《张璁集》第445页。

18.19.张璁《族谱序》。温州文献丛书《张璁集》第407页。

20.明项乔《瓯东私录》卷六。《张璁集》第511页引录。